Georges-Henri Lizotte

Pêcheur à l'anguille

Personne

- Municipalité : Rivière-Ouelle

- MRC : Kamouraska

- Région : Bas-Saint-Laurent

Classé sous : Pratiques techniques (500000), Pratiques d'acquisition (520000), Pêche (523000) Cote : 523200 Pêcheur- Type de patrimoine : Alimentaire, Maritime

- Stade de patrimonialisation : Actuel

Intérêt patrimonial

La famille Lizotte exerce le métier de pêcheur d’anguille de père en fils depuis plusieurs générations. C’est donc au sein du milieu familial que dès l’âge de 5 ans, Georges-Henri apprend le métier. À Rivière-Ouelle, on pêche et transforme l’anguille, une espèce abondante dans la région. Aujourd'hui, comme la plupart des variétés de poissons, les quantités d'anguilles déclinent de façon inquiétante, fragilisant ainsi le métier traditionnel de pêcheur.

Description de la pratique, du savoir ou du savoir-faire

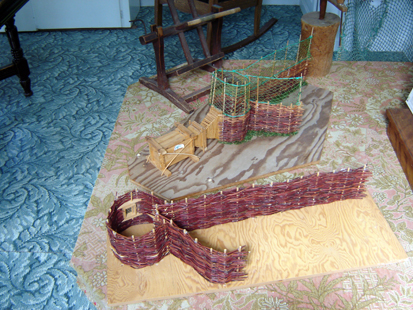

Comme plusieurs générations avant lui, Georges-Henri Lizotte pratique la pêche à l'anguille pendant la saison de pêche en plus d'être cultivateur le reste de l'année. Il possède plusieurs types d’installation de pêche situés sur les berges du Saint-Laurent et sur la pointe de Rivière-Ouelle, l'endroit même où ses ancêtres faisaient la pêche aux marsouins et à l'anguille. Certaines de ses pêches sont de type traditionnel (à la fascine), mais il installe aussi d'autres types de pêche comme des pêches flottantes et suspendues. Les matériaux nécessaires à la construction des pêches sont principalement des filets, des chaînes, une puisette (traditionnellement les pêcheurs prenaient l'anguille avec des pinces), des cages de bois et autre quincaillerie utile. Cependant, le principe de base de ces pêches reste le même. Une pêche à l'anguille se construit à partir du rivage vers le large. Il s'agit d'une construction qui se fait à partir de l'érection de murs ou de parois (en filets ou traditionnellement tressés en aulne) installés en forme d'entonnoir qui dirige le poisson vers une structure qui fait office de cage. Le courant et les marées sont les éléments par lesquels le poisson se dirige et reste pris dans les pêches. Ils sont des alliés essentiels pour les pêcheurs à l'anguille (voir la fiche des pêcheries Ouellet de Kamouraska). Aussi, Georges-Henri Lizotte a aménagé la petite chapelle, érigée sur les terres de ses ancêtres (qu'il possède encore aujourd'hui) en un lieu de mémoire qui rassemble et expose plusieurs objets témoins de ce savoir-faire traditionnel. De plus, il est président de l'Association des pêcheurs d'anguilles du Québec. Il est très actif dans les activités liées à la recherche scientifique et à la sauvegarde de certaines espèces en déclin telles que l'anguille.

Apprentissage et transmission

La famille Lizotte est une famille de pêcheurs depuis plusieurs générations. Ce savoir-faire n'a cessé de se transmettre d'une génération à l'autre de façon naturelle. Dès l'âge de cinq ou six ans, Georges-Henri Lizotte a participé aux activités de pêche et c'est ainsi que très jeune, vers l'âge de dix-sept ans, il a fait l'acquisition de son permis de pêche. Georges-Henri Lizotte a transmis ses connaissances à son fils et à un de ses neveux qui travaille encore avec lui aujourd'hui. Bien que son fils a repris la ferme familiale, la pêche reste l'affaire de Georges-Henri Lizotte.

Historique général

La pêche à l'anguille est le plus important type de pêche sous le Régime français. Elle constitue un aliment qui se conserve bien et elle abonde dans le Saint-Laurent. La période de pêche se fait à partir du mois d'août au mois d'octobre. L'anguille naît et se reproduit dans la mer, mais se développe en eau douce. Cette particularité permet aujourd'hui de la conserver vivante dans l'eau douce après sa prise et jusqu'à la vente. Même si la pêche à l'anguille est pratiquée dans plusieurs régions de la province, « les plus abondantes se font au Platon-de-Lotbinière, à Lauzon et à Rivière-Ouelle » (Provencher, 1996, p. 370). L'anguille se capture à l'aide de fascines et se cueille à marée basse. D'autre part, elle est utilisée pour sa peau, coupée en lanières, elle donne la « babiche » d'anguille avec laquelle on fabrique des lacets qui servent à lacer différents objets. L'ethnologue Paul-Louis Martin signale que la babiche d'anguille a connu une grande utilisation dans presque tous les villages riverains du Saint-Laurent (Provencher, 1996, p. 372). Les ancêtres de Georges-Henri Lizotte ont pratiqué la pêche aux marsouins (bélougas) pendant plusieurs générations mais, depuis 1933 ou 1935, cette pêche ne se pratique plus. Les membres de sa famille sont agriculteurs/pêcheurs depuis plusieurs générations et, selon M. Lizotte, la pêcherie Lizotte est « la plus vieille pêcherie dans la région ». Ce qui explique que le lieu soit un site signifiant pour les habitants de la région. En effet, une compagnie de pêche s'est installée sur la pointe de Rivière-Ouelle dès 1870, et son usine de transformation a laissé des traces encore perceptibles aujourd'hui. La pêche à l'anguille est une pratique qui se fait de plus en plus rare en raison de la baisse importante du nombre d'anguilles dans le Saint-Laurent. Georges-Henri Lizotte est très actif et il est à la base de plusieurs projets à caractère scientifique comme des projets de réintroduction de certaines variétés disparues, d'ensemencement d'anguilles en plus d'assurer un rôle de sentinelle de l'écosystème du Saint-Laurent.

Sources

- Nom du facilitateur ou des facilitateurs : Catherine Arseneault et Catherine Gaumond

- Date d'entrevue : 2007-07-10

- Nom de l'indexeur ou des indexeurs : Catherine Gaumond

Fiches associées

-

Festivités de l'anguille

-

Les pêcheries Lauzier

Bernard Lauzier est issu d'une famille de pêcheurs d'anguilles de plusieurs générations. Le principal revenu de son père et de son grand-père provenait de la pêche, mais le poisson qu'ils fumaient était généralement réservé pour leurs propres besoins. Bernard sera [...]

Bernard Lauzier est issu d'une famille de pêcheurs d'anguilles de plusieurs générations. Le principal revenu de son père et de son grand-père provenait de la pêche, mais le poisson qu'ils fumaient était généralement réservé pour leurs propres besoins. Bernard sera [...] -

Les Pêcheries Ouellet inc.

L'apprentissage de Bruno et Bernard s'est échelonné sur plusieurs années. Ils ont grandi dans un milieu de pêcheurs et ils ont toujours été attirés par ce métier. Il était tout à fait naturel pour eux de choisir le métier de pêcheur. Leur apprentissage de [...]

L'apprentissage de Bruno et Bernard s'est échelonné sur plusieurs années. Ils ont grandi dans un milieu de pêcheurs et ils ont toujours été attirés par ce métier. Il était tout à fait naturel pour eux de choisir le métier de pêcheur. Leur apprentissage de [...] -

Pêche à l'anguille

-

Pêcheries Daniel Girard inc.

Daniel Girard, électricien de formation, a appris à pêcher à la fascine (au niveau commercial) en 1979 auprès de Lucien Bouchard. Il agissait à l'époque en qualité d'aide-pêcheur. Tous les membres de la famille de Daniel Girard possèdent le permis d'aide-pêcheur et l'aident volontiers et ce, depuis [...] -

Poissonnerie Jos Paquet

Joseph Paquet a été initié à la pêche à l'anguille dès l'âge de 13 ans avec l'aide de M. Lachance, un voisin. Il a débuté en apprenant à détendre la pêche, à retirer la cage et à enlever les filets à l'automne afin d'empêcher que les glaces prennent durant [...]

Joseph Paquet a été initié à la pêche à l'anguille dès l'âge de 13 ans avec l'aide de M. Lachance, un voisin. Il a débuté en apprenant à détendre la pêche, à retirer la cage et à enlever les filets à l'automne afin d'empêcher que les glaces prennent durant [...]